par Emily Nething

Apparemment, depuis quelques mois, je dois accepter une triste vérité : je ne suis plus jeune. Il me vient à l’esprit une anecdote qu’une collègue, alors âgée de 27 ans, m’a racontée il y a quelques années. Elle voulait visiter une exposition à Paris et a demandé à son petit frère sa carte d’identité pour pouvoir acheter un billet à tarif réduit. Ça s’est bien passé, puisqu’elle et son frère avaient une coupe de cheveux similaire – la belle affaire ! À ma grande surprise, ma collègue avait l’air un peu mélancolique lorsqu’elle m’en a parlé.

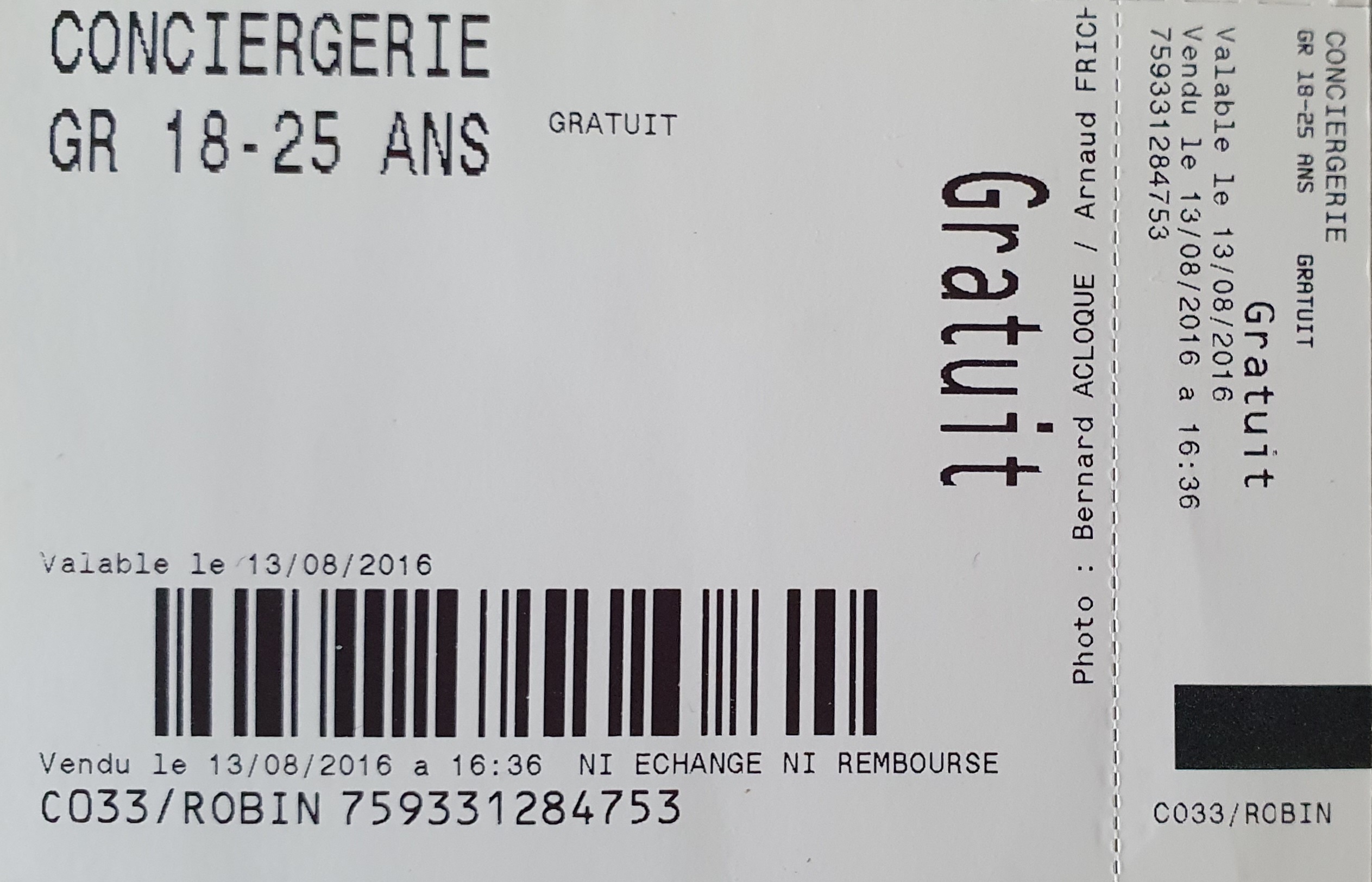

Devant ce panneau à Rome, je comprends mieux ma collègue. Tout à coup, on ne fait plus partie d’un groupe auquel on a appartenu pendant des années. Un groupe que les non-membres — qu’on appelle aussi les adultes — mystifient avec nostalgie ou moquent gentiment. Les non-membres ne nous prennent pas au sérieux, mais le font toujours sous couvert de sourires amicaux. À part cela, faire partie du groupe « la jeunesse » n’apporte que des avantages. Après avoir étudié les sciences sociales pendant trois semestres, on peut finalement se lancer dans une formation en menuiserie. Il n’est pas nécessaire de se concerter avec ses collègues de travail si on souhaite partir spontanément quelques semaines en Finlande. On peut sortir jusqu’à 4 heures du matin – sans les désagréments du réveil à 6 h 30 et de la somnolence pendant tout le trajet pour aller travailler. On peut aussi commencer à étudier à 17 heures - ou décider de passer un partiel au semestre suivant. On peut protester contre la hausse des loyers, l’inaction face au réchauffement climatique, les injustices fiscales et les guerres sans fin, sans se demander si on ne sera pas bientôt au chômage pour avoir choisi la manifestation plutôt que le bureau. En bref, remettre en question les idées en vogue et se tromper sur les siennes sera toléré dans le pire des cas et souhaité dans le meilleur.

Il faut reconnaître une chose : il m’a été difficile de ne pas nuancer d’emblée cette accumulation de clichés. Pour cela, il n’est même pas nécessaire de recourir au discours selon lequel « la jeunesse est une invention de la modernité ». Il n’y a pas non plus besoin de faire référence aux pays dont le produit intérieur brut est inférieur à celui de l’Allemagne. Il suffit de se déplacer dans un autre quartier ou une autre région — peut-être même simplement dans l’appartement d’à côté — pour comprendre que tous les jeunes ne peuvent pas se permettre d’étudier où ils veulent, et qu’ils ne peuvent pas non plus dormir jusqu’à 13 heures. Le privilège de la jeunesse est soumis à certaines conditions.

On pourrait alors se demander : pourquoi les jeunes devraient bénéficier de privilèges ? N’est-ce pas ainsi que l’on apprend à toute une génération à devenir désespérément égocentrique ? C’est peut-être ce qui arrive dans certains cas. Mais imposer aux jeunes un parcours de vie défini de manière centralisée n’est pas une alternative. D’une part, elle entrerait en contradiction avec l’exigence d’une société plus ouverte et pluraliste, qui encourage les personnes dans leur épanouissement personnel. D’autre part, de cette manière, une société pourrait bientôt ne plus prétendre précisément à cela : être ouverte et pluraliste. Car pour évoluer, une société a besoin de recul critique, d’un regard nouveau, différent de celui de personnes qui la composent depuis des décennies (les jeunes ne sont évidemment pas les seuls à offrir ce regard). Le privilège de la jeunesse est donc nécessaire au niveau individuel comme au niveau social.

Que faire alors pour que tous les jeunes aient accès à ce privilège ? Il ne s’agit pas d’exaucer les vœux de tous les jeunes ou de justifier tous leurs écarts sous couvert de développement personnel. Il s’agit plutôt de créer des conditions égales ou du moins similaires pour tous les jeunes — tant sur le plan financier que personnel — afin que le privilège de la jeunesse ne soit pas réservé qu’à quelques-uns. Les programmes de rencontres internationales de jeunes comme ceux de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) peuvent y contribuer de manière significative. Ils aident les jeunes à vivre de nouvelles expériences : que ce soit dans le cadre d’une rencontre sportive franco-allemande, d’un projet de théâtre ou à l’aide d’une bourse pour un stage.

À 18 ans, j’ai vécu un an à Paris dans le cadre du Volontariat Franco-Allemand. Le programme est ouvert à toute personne âgée de 18 à 25 ans. Il suffit de résider en France ou en Allemagne. Pour de nombreuses structures d’accueil (et aussi pour d’autres programmes de l’OFAJ), la connaissance du français ou de l’allemand n’est pas indispensable. Je me souviens très bien de mes années de volontariat. Mon niveau de langue me permettait de demander mon chemin de manière naturelle, d’appeler les propriétaires de mon logement ou de lire des livres en français. Au terme de cette année, j’étais fière de pouvoir subvenir à mes besoins et sûre de moi lorsque je voyageais à travers la France. Aussi différentes qu’aient été mes expériences de celles des autres volontaires, nous avons pris conscience de la sensation d’être étranger. Cette expérience nous a permis de faire preuve de plus d’empathie envers les personnes qui arrivent pour la première fois dans un environnement qui nous est familier. Le privilège de la jeunesse, tel que je l’entends, n’a donc pas grand-chose à voir avec le cliché des personnes qui étudient longtemps et qui s’indignent contre « le capitalisme », tout en étant soutenues financièrement par leurs parents pendant des années. Tout bien considéré, il semble qu’il s’agisse de quelque chose qui mérite d’être encouragé.

Mais revenons à mon expérience à Rome : ne peut-on plus rien essayer à partir d’un certain âge ? C’est cette pensée qui m’inquiète lorsqu’on me rappelle, par des tarifs différenciés selon l’âge, je ne ferai plus du tout partie du groupe de la jeunesse d’ici quelques années. Ce qui m’effraie, c’est de ne plus pouvoir me sentir jeune. En y repensant, je me souviens que ma collègue avait dit autre chose. Pour elle, il aurait été plus juste de payer le tarif plein : après tout, elle gagnait assez d’argent. Et il est possible — du moins, je l’ai pensé — que ma collègue ait déjà visité quelques expositions en bénéficiant de tarifs réduits et qu’elle ait pu ainsi se faire une idée de ce qu’elle aime. La différence entre « les jeunes » et « les adultes » n’est peut-être pas tant que les uns peuvent essayer plus de choses que les autres, mais que les uns ont plus besoin de soutien que les autres pour cela. Et qu’en tant qu’adulte, il faut justement savoir retrouver cet optimisme de la jeunesse tout en faisant preuve d’un peu plus de véhémence, pour pouvoir donner la réplique à celles et ceux qui se couvrent de « sourires amicaux ».